築40年の中古住宅は、適切なリフォームや補強を行えば長く住み続けられる可能性を秘めています。近年は住宅価格の高騰もあり、築古物件を購入してリノベーションする選択肢に注目が集まっています。しかし、雨漏りやシロアリ被害、耐震性不足などを見逃すと、想定外の費用や生活上の不安を抱えることになりかねません。

当記事では、築40年の中古住宅がどの程度住めるのか、購入時に後悔しやすい理由、リノベーション前提での選び方のポイントを整理して解説します。耐久性や快適性を確保しながら安心して暮らすための判断材料を得たい方はぜひご覧ください。

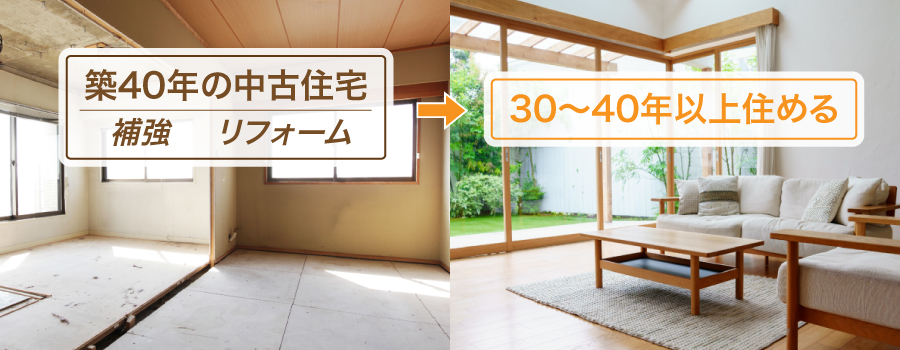

1.築40年の中古住宅は何年住める?

築40年の中古住宅でも、適切にリフォームを行えば長期間住み続けることが可能です。大規模なリフォームや補強を実施すれば、さらに30~40年以上暮らすことも難しくありません。

住宅の寿命は構造部分の強度やメンテナンスの有無に大きく左右されます。木造住宅であっても、基礎や柱などが健全で、耐震補強や断熱改修を加えれば、安全性と快適性を保ちながら住み続けられるでしょう。

築50年、60年を超えても改修を重ねて使用されている住宅や古民家は珍しくなく、外壁や屋根の改修、設備更新に加え、5年ごとの点検や小規模修繕を欠かさないことで、住宅の寿命はさらに延びます。

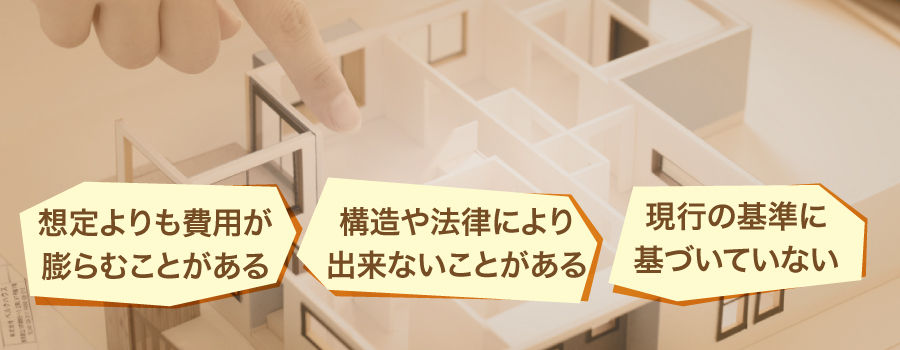

2.中古リノベを前提とした築40年の中古住宅購入は後悔すると言われている理由

築40年の中古住宅は価格の安さが魅力ですが、購入後にリノベーションを前提とすると予想外の問題に直面することがあります。ここでは、後悔につながる具体的な理由を3つに分けて整理します。

2-1.リノベーション費用が想定以上に膨らむことがあるため

築40年の中古住宅は一軒ごとに劣化状況が異なるため、リノベーションにかかる費用もそれぞれです。購入時には予算内で収まると考えていても、壁を開けて初めて分かる雨漏り跡や柱の腐食、シロアリ被害などによって追加工事が必要になり、大幅に費用が膨らむケースがあります。

特に基礎補強や耐震工事、断熱材の入れ替えは数百万円単位で費用が加算されやすく、物件価格を抑えても結果的に新築に近い金額になることも少なくありません。リノベーションを前提に購入する際は、物件代金だけでなく、補修や追加工事を含めた総費用で計画を立てましょう。

2-2.希望通りのリノベーションが実現しにくいため

中古住宅では、建物の構造や法律上の制限によって希望のリノベーションが叶わないことがあります。木造住宅では耐震性を確保するための通し柱や筋交いを移動することができず、間取りの自由度が制限されます。マンションでは「壁式構造」の場合、主要な壁を撤去できないため、大幅な間取り変更は不可能です。

また、建築基準法や地域の用途地域規制により、増築や大きな開口部の新設が認められない場合もあります。こうした制約を事前に確認せず購入すると、理想のデザインや生活動線が実現できず、不満を抱える結果につながります。

リノベーション計画を立てる際は、必ず構造や法規制を踏まえた現実的な範囲で検討することが大切です。

2-3.耐震性や断熱性など基本性能に不安が残るため

築40年の住宅は、現在の建築基準法に基づいていない「旧耐震基準」で建てられている可能性が高く、大地震時の倒壊リスクが懸念されます。耐震補強工事を行えば安全性は高められますが、多額の費用と工期を要する点が課題です。

さらに、当時は省エネ基準が整備されていなかったため、断熱材が不十分であるケースが多く、夏は暑く冬は寒い住環境となりやすいです。快適で安全に暮らすためには、断熱材の追加や二重窓の導入、耐震診断に基づく補強工事などが欠かせません。これらを怠ると、見た目は整っていても住み心地や安心感に不安が残り、後悔につながる可能性が高くなります。

3.中古リノベを前提とした築40年の中古住宅の選び方

築40年の中古住宅を購入した後の想定外のコストや計画変更を防ぐには、雨漏りやシロアリ、カビといった致命的な要因の有無を丁寧に確認し、外観・内部の劣化度合いを総合評価することが大切です。ホームインスペクションを活用すると、さらに失敗の確率を下げられるでしょう。

ここでは、築40年の中古住宅を購入するときの選び方を詳しく解説します。

3-1.雨漏りの有無を確認する

築年数が進むと防水層や仕上げ材の劣化が進み、屋根・外壁・バルコニーの取り合い部から雨水が浸入しやすくなります。点検時は小屋裏や天井裏、配管貫通部、サッシ周り、バルコニーの笠木やドレンの詰まりも確認しましょう。

もし疑いがある場合は散水試験や赤外線サーモによる調査を専門家に依頼すると、目視では分からない浸水経路の特定に役立ちます。雨漏りは構造材の腐朽やシロアリ被害の誘発につながるため、しっかり確認することが大切です。

3-2.シロアリ被害を見逃さない

シロアリは土台・大引き・柱脚など構造材を食害し、耐震性能の低下を招く厄介な存在です。床下の木材表面に細かな食痕、基礎と木部の取り合いに蟻道、羽アリの発生、床の沈みや軋み、巾木の変色などがあった場合は要注意のサインです。

被害が軽微だったとしても、駆除費用と再発防止の処置が必要となり、土台の交換や補強が伴う場合はコストが大きくなります。雨漏りや配管漏水がある住宅は被害が進行しやすいので、専門業者やホームインスペクターを活用し、被害範囲と復旧可否、概算費用を事前に把握しましょう。

3-3.カビの発生状況を調べる

築古物件は断熱・気密・換気が十分でない場合が多く、結露や床下湿気によりカビが発生しやすい傾向があります。室内では押入・クローゼット・北側居室・水回りのコーキング部、窓枠やサッシ下部の黒ずみを確認しましょう。床下は土の露出、地面の湿り、断熱材の垂れや濡れ、木部の変色や白華をチェックします。

カビの発生を防ぐには、断熱補強、開口部の性能向上、計画換気の整備、床下の防湿・換気強化といった複合的な対策が必要になり、工事規模と費用に影響します。健康面・耐久性の観点からも、カビの有無と原因の特定は早期に行うことが大切です。

3-4.外観と内部の劣化を見極める

外観は屋根材の割れ・欠け、棟板金の浮き、雨樋の勾配不良や外れ、外壁のひび割れ・チョーキング、シーリングの亀裂、バルコニー防水の膨れや亀裂、手すりの錆を確認します。これらは足場が必要な大規模工事につながりやすく、総予算に影響します。

内部は床の水平度、ドア建付け、窓の開閉抵抗、床鳴り、給排水の漏れや詰まり、電気容量の不足、分電盤や配線の更新状況を確認しましょう。天井裏・床下の断熱材の状態、配管の材質と更新履歴、給湯器や分岐水栓の年式も判断材料です。

劣化している部分を洗い出し、優先順位と概算費用を整理した上で購入するかどうか検討すると、リノベーション計画の精度が上がります。

3-5.理想の間取りに近いか検討する

リノベーション前提であっても、希望に近い間取りの物件はコスト・工期の面で有利です。水回りの大移動は配管経路や勾配の制約から工事難度が高く、床下や壁内の大規模やり替えを伴うため費用が増えます。

また、木造では通し柱や筋交い、マンションでは壁式構造や梁型・ダクトの干渉が制約になりやすいため、解体前提のスケルトン計画でも過度な期待は禁物です。間取りの希望を実現するために構造改修や補強が必要な場合は、意匠と構造・設備のバランスをとり、実現性と費用の両面から検討することが大切です。

3-6.ホームインスペクションを活用する

契約前のホームインスペクション(住宅診断)は、見落としやすい欠陥や劣化の把握に有効です。構造・雨漏り・設備・劣化度合いを中立的に評価し、必要な補修内容と優先順位、概算費用の目安を提示してもらえます。

診断結果は価格交渉や条件交渉、引渡し前の是正、既存住宅売買瑕疵保険の活用可否判断にも役立ちます。リノベーション設計者や施工会社と同席して現地確認を行えば、実現できるプランの範囲やコストの見立てが早期に固まり、計画変更や予算超過のリスクを低減できるでしょう。

まとめ

築40年の中古住宅は、しっかりとリフォームや補強を行えば数十年にわたり住み続けられる可能性があります。ただし、想定外にリノベーション費用がかかったり、希望通りのリノベーションが実現できなかったりして、後悔につながるケースが発生する可能性もあります。

物件選びでは雨漏りやシロアリ、カビの有無、外観や内部の劣化状況を丁寧に確認することが欠かせません。さらに、理想の間取りに近いかどうかや、ホームインスペクションの実施による客観的な評価も大切です。築古物件を検討する際は、安さだけで判断せず、総合的な性能と将来の維持コストを見据えて選びましょう。