冬場に靴を脱ぐと足元から冷気を感じる、玄関に出ると寒くなる、という場合、玄関土間の断熱が足りていない場合もあります。玄関は外と直接つながる空間で、冷気が侵入するため、断熱不足を感じたなら対策が不可欠です。しかし、建築基準上は玄関土間の断熱化が義務付けられていないことから、省略されるケースも見られます。

この記事では、玄関土間に断熱が必要とされる理由や主な施工方法に加えて、ドアや窓を含めた断熱性向上のポイントについても解説します。

1.玄関土間の断熱は冷え対策として大切

玄関土間の断熱は、住宅全体の快適性を左右する重要な要素です。特に冬場において、土間が冷えの原因となるケースは少なくありません。冷気は玄関ドアや窓といった開口部だけでなく、基礎や床下を通じて室内に伝わるため、玄関土間からの冷気対策が不可欠です。

土間が冷えやすい理由には、大きく分けて以下の3つの要因があります。

- 室温が逃げやすい

- 隙間風が入りやすい

- 土間の床材は熱伝導率が高い

玄関は建物の中でも特に外気と接する部分が多く、熱が逃げやすい構造となっています。また、扉や窓の建付けが甘いと、外気が室内に流れ込み、空間全体が冷え込みます。

加えて、土間に使用されるコンクリートやタイルなどの材料の熱伝導率の高さも冷えの原因です。外気温の影響を受けやすいため、地面の冷たさが直接室内に伝わり、冷えが起こります。

土間断熱を施すことで、床下からの冷気の侵入を抑え、室内の温度を一定に保ちやすくなります。底冷えを軽減できるだけでなく、空調効率も上昇し、光熱費の節約にもなるでしょう。

2.玄関土間の断熱は省略できる?

建築基準の観点から見ると、玄関土間の断熱は必ずしも義務付けられているわけではありません。国土交通省が定める住宅の省エネルギー基準の中で、「玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分」は断熱構造としなくてもよいと明記されています。

出典:国土交通省「木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック 1~3地域省エネ基準 第3版」

特に、土間の床面や連続する玄関基礎の立ち上がり部分に関しては、断熱施工を省略しても省エネ基準の適合判定に影響しないというのが、現状の基準です。

ただし、断熱の省略が認められているのはあくまで建築基準上の話であり、実際の住環境における快適性とは別問題です。居住性の観点からも、玄関土間は断熱施工するのがおすすめです。

3.玄関土間を断熱する主な施工方法

玄関土間を断熱する方法にはいくつかの種類があり、それぞれ施工位置や効果、工事の難易度が異なります。

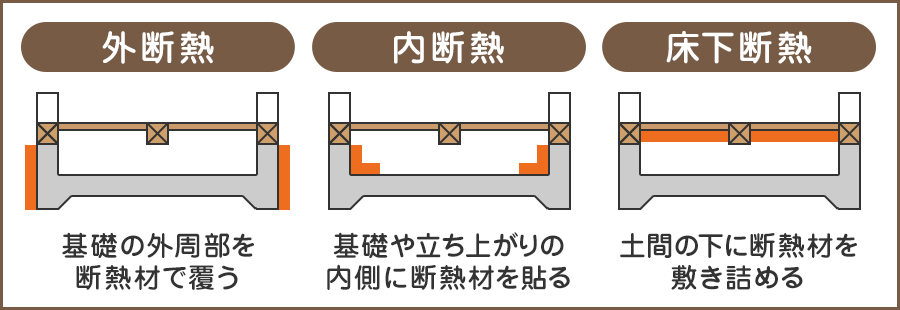

以下では、代表的な3つの断熱工法である「外断熱」「内断熱」「床下断熱」について解説します。

3-1.土間のコンクリート外側に断熱材を貼る(外断熱)

外断熱は、玄関土間のコンクリート外側、すなわち基礎の外周部を断熱材で覆う工法です。建物を外壁側からすっぽりと断熱材で包み込むため、外気の影響を直接遮断することが可能で、断熱性能が高い点が特徴です。

断熱層が外部にあるため、温度差による結露やカビの発生を抑える効果も期待されます。また、家全体の温熱環境を安定させる上でも有効な方法とされています。

一方で、外断熱は施工箇所が屋外であるため、断熱材の耐久性や防虫・防湿対策が必要になります。特にシロアリが断熱材を伝って入り込まないよう、防蟻施工は必須です。

3-2.基礎や立ち上がりの内側に断熱材を貼る(内断熱)

内断熱は、土間の基礎部分や立ち上がり部分の内側に断熱材を設置する方法です。使用される断熱材としては、スタイロフォームや押出法ポリスチレンフォームなどの固形材が一般的です。

内側に施工するため、外部からの衝撃や湿気の影響を受けにくく、耐久性に優れています。また、室内空間の気密性が高まり、冷暖房効率の向上にもつながるのもメリットです。

3-3.玄関土間の下に断熱材を敷き詰める(床下断熱)

床下断熱は、玄関土間の下部に断熱材を敷設し、その上からコンクリートを打設する工法です。断熱材を基礎コンクリートと地面の間に設置することで、地中から伝わる冷気や熱気をシャットアウトできます。

玄関土間の断熱施行の中では比較的費用が掛からず、かつ高い断熱効果を得られる点で人気があります。

4.玄関の断熱性能を高めるその他の方法

玄関の寒さ対策は、土間の断熱施工だけではありません。ドアや窓、空間の仕切りなどで対策をすることで、より玄関の断熱性能を高め、暖かい空間を作れます。

玄関全体の断熱性を高めるための追加の方法を3つ紹介します。

4-1.ドアの断熱性能を上げる

玄関ドアからの冷気の侵入は、冬の寒さを強く感じる原因の1つです。特に古いアルミ製のドアは、熱を伝えやすいため、外の冷たさが室内に伝わりやすくなります。

ドアの断熱性能を表す目安が、「熱貫流率(U値)」という数値です。これは、ドア1平方メートルあたりに1時間でどの程度熱が通るかを示すもので、数字が小さいほど断熱性が高いことを意味します。

一般的な玄関ドアのU値は2.0~3.0程度ですが、断熱性能の高い製品では1.0未満のドアも存在します。

断熱ドアの仕様はメーカーによって呼び方が異なり、例えばLIXILでは「k2・k3・k4」、YKKでは「D2・D3・D4」と表記されますが、基本的には「高断熱仕様」と書かれたドアが最も断熱性能が高い点は共通です。

4-2.窓の断熱性能を上げる

窓は熱の出入りが激しい場所です。暖房時には室内の熱の約58%が開口部(窓や玄関)から逃げていき、冷房時には約73%の熱が外から入ってくるというデータもあります。

出典:日本建材・住宅設備産業協会「Q&A】開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?」

玄関と合わせて、窓の断熱性能を上げることで、室内の快適さや冷暖房の効率を改善できます。

特に玄関に小窓がある場合、ドアだけでなく窓からの冷気対策も重要です。窓の断熱リフォームには、主に次の2つの方法があります。

・内窓を設置する(二重窓)

今ある窓の内側にもう1枚窓を取り付けるのが内窓設置です。2枚の窓の間に空気の層ができることで、断熱効果が高まります。防音や結露の軽減といった効果もあり、コストを抑えてできる点が魅力です。

ただし、窓の開け閉めが二重になり、掃除もしにくくなる点はデメリットです。

・窓そのものを交換する

より本格的な断熱対策をしたい場合は、窓ガラスを断熱仕様に交換する方法があります。リフォームの際に一般的に使われる、既存の窓枠の上から新しい断熱窓を被せるカバー工法であれば、壁を壊さずに工事ができます。工期が短く、費用も比較的抑えやすいのが特徴です。

また、ガラスだけでなく窓のサッシにも注目しましょう。アルミサッシは熱を伝えやすい素材のため、より断熱性を高めるには、熱を伝えにくい樹脂サッシへの交換も検討する必要があります。

4-3.玄関をカーテンやブラインドで区切る

玄関と廊下やリビングがつながっていると、ドアを開けたときに冷たい空気が家の中に広がりやすくなります。間仕切りカーテンやブラインドで玄関との区切りを作ると、冷気の侵入を抑えられます。

特に、断熱性能の高い生地を使った断熱カーテンは玄関につるすだけで体感温度が改善するケースもあるでしょう。スリット入りのタイプなら、開け閉めせずにスムーズに通れるため、日常使いにも便利です。

5.玄関土間には断熱材を後から入れた施工もできる

新築時に断熱施工をしていなかった場合でも、玄関土間にはリフォームで断熱材を後から入れることが可能です。

簡単にできるのは、今ある土間の上にスタイロフォームなどの断熱材や断熱シートを敷き、上から合板やフローリング材などを重ねるリフォームです。工事の負担も比較的少なく、床の冷たさをやわらげる効果が期待できます。

また、床断熱が不十分な場合、とりあえずの対策として玄関マットやドアマットを断熱マットに交換するのもよいでしょう。

一方で、よりしっかりと断熱したい場合は、玄関のタイルやコンクリート部分を一度取り壊し、断熱材を敷いてから再度コンクリートや仕上げ材を施工するという方法もあります。

既存の住宅でも土間の断熱対策は十分に行えるため、玄関の寒さや足元の冷えに悩んでいる方は、専門業者に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

断熱の施工方法には、外断熱・内断熱・床下断熱といった選択肢があり、それぞれに特徴があります。加えて、玄関ドアや小窓の断熱性を高めることや、間仕切りカーテンの導入なども有効な対策です。新築時だけでなく、既存住宅でもリフォームによって玄関土間の断熱性能を向上させることは十分可能です。

玄関まわりの断熱性を見直すことにより、年間を通じて快適な室内環境を保ちやすくなり、冷暖房費の削減にもつながります。冷えに悩む場合は、断熱リフォームも含めて検討してみましょう。